الموقع والنشأة

الأنباط إحدى القبائل العربية التي هاجرت من شبه الجزيرة العربية واستقرت جنوبي الأردن، في القرن السادس قبل الميلاد تقريبًا (العصر الحديدي)، فقد دلّت الحفريات الأثرية على أنّ الأنباط استقرّوا في المنطقة التي سكنها الآدوميّون مثل: البترا وبصيرا وخربة الذريح، وهذا يدلّ على الارتباط الحضاري واللغوي بينهم.

امتدّت مملكة الأنباط من مدائن صالح جنوبًا حتّى دمشق شمالًا، ومن وادي السرحان شرقًا حتّى غزّة على سواحل البحر المتوسّط غربًاً.

المظاهر الحضارية للأنباط

شهد الأردن في الفترة النبطية ازدهارًا سياسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا وتجاريًّا وزراعيًّا، نافس فيه الحضارات المجاورة له في تلك الفترة، واحتلّ مركزًا مرموقًا على الطرق التجارية التي تمرّ عبره.

أوّلاً: نظام الحكم

كان نظام الحكم عند الانباط ملكيًّا وراثيًّا، ومن أشهر ملوكهم رب إيل الأوّل الذي انتصر على العبرانيّين، والحارث الثالث الذي وسّع مملكته حتّى شملت دمشق التي سكّ نقوده فيها، والحارث الرابع الذي كنت فترة حكمه أطولها وأكثرها ازدهارًا في تاريخ الأنباط.

ثانيًا: العمارة

استخدم الأنباط نمطين من أنماط البناء؛ تمثّل الأوّل بالنحت الذي كان يبدأ من الأعلى إلى الأسفل، والثاني باستخدام الأحجار المشذّبة. ومن المعالم الرئيسة الموجودة في البترا: السيق والخزنة والمُدرّج وقصر البنت والدير.

- السيق

اسم يُطلق على الطريق الرئيس لمدينة البترا، وهو شقّ صخري يصل طوله إلى (1200) متر، وعند مدخل السيق توجد بقايا قوس يُمثل بوابة المدينة، وتوجد على جانبيه القنوات والأنابيب الفخارية لجرّ المياه إلى المدينة، وكانت أرضيته مبلّطة بالحجارة، وما زال جزء منها موجودًا في مكانه الأصلي، ويضمّ السيق العديد من المنحوتات كتماثيل الآلهة.

- الخزنة

مبنى أثري محفور بالصخر في مدينة البترا، ويُعدّ أوّل معلم يواجه الزائر بعد عبور السيق، وقد أطلق عليه السكان المحليون اسم الخزنة.

تحتوي الخزنة من الداخل على ثلاث حجرات؛ حجرتين جانبيتين وواحدة في الوسط، حيث اعتُقد قديمًا أن الخزنة بُنيت بغرض العبادة، إلّا أنّ الحفريات الأثرية أُثبتت أنّها مدفن نبطي.

- المدرّج

مدرّج نصف دائري منحوت في الصخر يبلغ قطره (95) مترًا تقريبًا، يقع في وسط مدينة البترا، ويحتوي على (45) صفًّا من المقاعد. أمّا منطقة المسرح فهي مبنية من الحجارة المقطوعة.

- قصر البنت

يقع في الطرف الغربي من مدينة البترا، ويُعدّ واحدًا من المعابد الرئيسة في المدينة، وأحد المباني القليلة التي بُنيت بالحجر بدلًا من حفرها في الصخر.

استخدم الأنباط في بنائه الحجر الرملي المقطوع الذي بُني على شكل مداميك وضع فيها الخشب؛ ما جعل جدرانه أكثر طواعية للحركة في أثناء الزلازل.

- الدير

مبنى أثري منحوت في الصخر على طراز الخزنة، يقع في أعلى مدينة البترا على جبل يُسمّى بالدير، ويمكن الوصول إليه بوساطة درج منحوت في الصخر. كان مكانًا للاحتفال بالمناسبات المختلفة، وتحوّل في العهد البيزنطي إلى دير للرهبان المسيحيّين.

المواقع النبطية الأخرى في الأردنّ

ومن المواقع النبطية في الأردن: البيضا (في شمال البترا)، والسيق البارد (في البيضا)، وخربة الذريح (في محافظة الطفيلة)، وأم الجمال (في محافظة المفرق)، وحصن الأُسَيْخِم (الأُصَيْخِم) (في محافظة الزرقاء).

- البيضا

إحدى المواقع الأثرية النبطية التي تقع على مسافة (10) كيلومترات شمال البترا، وتُسمّى البترا الصغيرة (Little Petra)؛ لصغر الواجهات الحجرية المنحوتة فيها، ولوجود سيق صغير يُفضي إليها شبيه بالسيق الذي يُفضي إلى الخزنة في مدينة البترا.

تُعدّ البيضا من المناطق الزراعية المُهمّة للأنباط؛ إذ وجد فيها آثار لزراعة الكرمة ومعاصر للعنب. وتحتوي أيضًا على المضافات أو القاعات الدينية التي كانت تقام فيها الاحتفالات المختلفة.

- السيق البارد

شقّ صخري يجري الوصول عبره إلى مدينة البيضا، وسُمّي السيق البارد نظرًا لضيقه الشديد، وعدم وصول أشعّة الشمس إليه.

- خربة الذريح

موقع نبطي يقع في وادي اللعبان شمال مدينة الطفيلة، ويُعدّ من المواقع النبطية المُهمّة لطبيعته الجغرافية والزراعية، ولقربه من مصادر المياه وطرق القوافل التجارية، حيث اشتُهر هذا الموقع بزراعة الزيتون والكرمة، وكُشف فيه عن معاصر للعنب والزيتون، بالإضافة إلى مساكن القرية وأنظمة الريّ والمَعبد.

- أُمّ الجمال

مدينة تقع إلى الشرق من مدينة المفرق، كانت مركزًا رئيسًا على الطرق التجارية النبطية، وواحدة من المدن التي تُصدّر المواشي إلى سكّان المنطقة؛ لذا، وجدت المساحات داخل المدينة لإيواء هذه المواشي، بالإضافة إلى أماكن خزن الحبوب.

يوجد في المدينة بقايا حصون وكنائس بُنيت من الحجر البازلتي الأسود، وتتميّز بنظام للحصاد المائي والتصريف الصحّي، يُعدّ الأبرز تاريخيًّا على مستوى العالم، ونظام بناء سقوف المباني بألواح من البازلت تُصفّ بجانب بعضها بعضًا وتحملها العقود.

- حصن الأُسَيْخِم (الأُصَيْخِم)

أُسَيْخِم أو أُصَيْخِم (نسبة إلى كلمة (أصخم) وتعني شدّة السواد)، هو حصن يقع على قمّة تلّة مرتفعة شمال شرق بلدة الأزرق، مشرفًا على الوديان التي تجري فيها المياه في موسم الأمطار. بناه الأنباط لمراقبة طريق قوافلهم التجارية من جنوب جزيرة العرب إلى بلاد الشام، واستمرّ استخدامه في الفترات الرومانية والبيزنطية والإسلامية.

ثالثًا: اللغة والكتابة

استخدم الأنباط اللغة الآرامية، وكتبوا بالأحرف النبطية ذات الأصل الآرامي، واستخدموا اللغة اليونانية بوصفها لغة للتجارة الخارجية.

رابعًا: الديانة

ارتبطت ديانة الأنباط بديانة العرب قبل الإسلام، ومن أشهر آلهتهم: (شيع القوم) إله القوافل التجارية و(الكتبا) إله الكتابة و(ذو الشرى) و(اللات) و(العُزّى)، وكانوا يضعونها في المناطق المرتفعة وعلى جنبات الطرق ويُقدّمون لها القرابين، وهذا دليل على أهمّية ودور الدين لديهم.

خامسًا: الزراعة وأنظمة الريّ

يُعدّ الأردنّ من المناطق الفقيرة بالمياه وبخاصّة السطحية منها، فكان الاعتماد الرئيس على مياه الأمطار. وللتغلّب على مشكلة نقص المياه؛ فقد أتقن الأنباط هندسة الريّ، وبرعوا في الحصاد المائي بحفر الخزّانات في الصخر لجمع مياه الأمطار، وبنوا القنوات وصنعوا الأنابيب الفخّارية لجر المياه من عيون الماء المحيطة بالبترا إلى داخل المدينة، وبنوا السدود الاعتراضية لتجنّب خطر السيول التي تُداهم المدينة في فصل الشتاء، والاستفادة من المياه في فصل الصيف وريّ المزروعات، وشمل ذلك المدن والقرى جميعها التابعة لمملكة الأنباط.

اتّجه الأنباط إلى الزراعة والاهتمام بها من أجل الحصول على الغذاء، فزرعوا الأراضي السهلية الخصبة، والأراضي الجبليّة؛ عن طريق تقسيمها إلى مصاطب للحفاظ على التربة من الانجراف، وأنتجوا المحاصيل المختلفة كالقمح والشعير، والأشجار المثمرة كالزيتون والعنب.

سادسًا: الصناعة

عمل الأنباط على استخراج الملح من البحر الميت وبيعه في فلسطين، واستخراج النحاس من مناجم وادي عربة وسيناء والقار من البحر الميت، وتصديره إلى مصر لاستخدامه في التحنيط، وصنعوا الأدوات المعدنية كالأزاميل والفؤوس والأسلحة، ونحتوا التماثيل المختلفة من الحجارة، وكذلك أدوات الطحن والأجران.

اشتُهر الأنباط بفخّارهم المميّز في صناعته ورقّته وجمال زخارفه، فصنعوا الأطباق والأباريق والجرار والكؤوس والأسرجة والأنابيب الفخّارية وغيرها، وعرفوا صناعة النسيج والجلود، وصناعة الحليّ من المعدن والعاج والعظام والأحجار الكريمة، واشتُهر الأنباط أيضًا بصناعة الأخشاب واستعملوها في عمارتهم، وصناعة السفن والتوابيت الخشبية.

سابعًا: التجارة

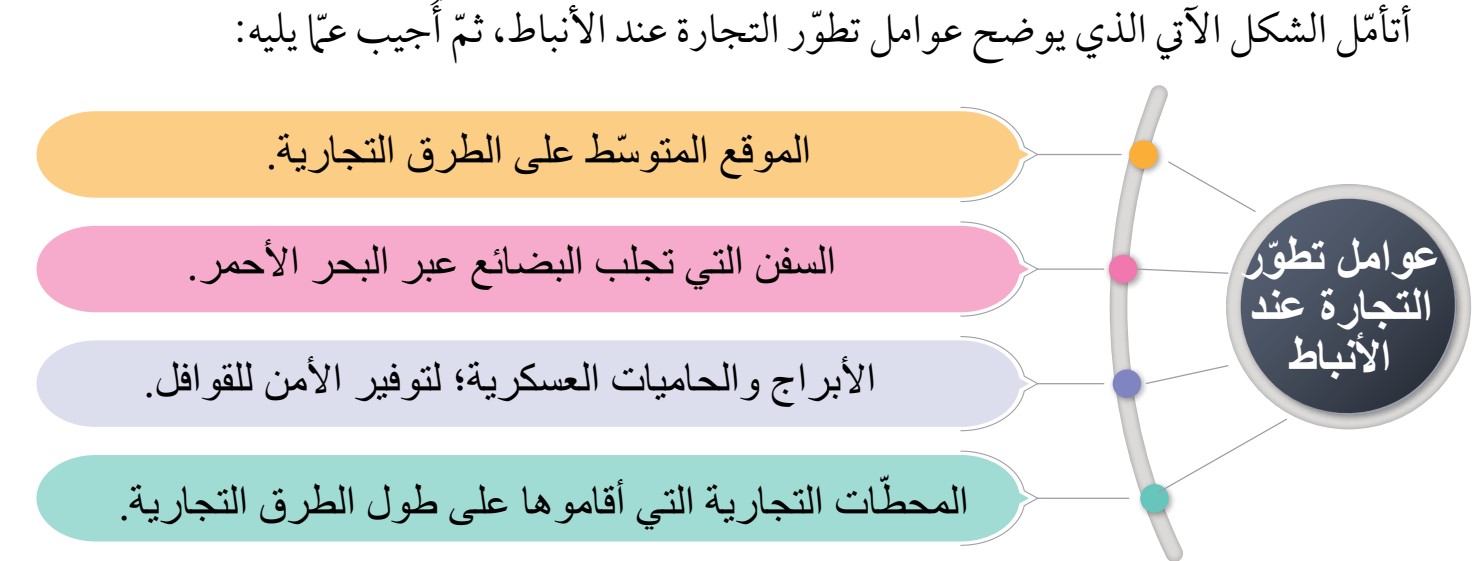

تمتّع الأنباط بموقع تجاري مهمّ يتوسّط الطرق التجارية البرّية والبحرية، فقد كانت تمرّ من أراضيهم القوافل القادمة من اليمن وشبه الجزيرة العربية إلى بلاد الشام وموانئها، والقوافل المتّجهة من موانئ الخليج العربي إلى بلاد الشام ومصر.

كان الأنباط يرافقون القوافل التجارية ويزوّدونها بالجمال اللازمة، ويفرضون الضرائب على الموادّ التي تمرّ من أراضيهم، ويتعهّدون بحمايتها.

- أسباب ضعف مملكة الأنباط.

- ضعف بعض ملوك الأنباط.

- الاحتلال الروماني لبلاد الشام في عام 64ق.م ومحاولاتهم السيطرة على مملكة الانباط

- سيطرة الرومان على الطرق التجارية وحرمان الانباط من استخدامها وبخاصة طريق البحر الأحمر وموانئ البحر المتوسط.

- نقل الرومان مركز التجارة إلى مملكة تدمر لمنافسة الأنباط تجارياً وحصارهم.

في عام (106م) احتلّ الإمبراطور الروماني (تراجان) البترا وضمّها للولاية العربية التابعة لروما، بعد أن شهدت تراجعًا وضعفًا سياسيًّا وتجاريًّا ساعد على سيطرة الرومان عليها بعد حصارها.